“辛德勇《汉书》概说”系列共七篇,此为最后一篇。

在今天读《汉书》,并且谈到《汉书》的版本,首先不能提及中华书局点校本《二十四史》中的《汉书》。

这个点校本依据的底本,是清末王先谦所著《汉书补注》(光绪二十六年王先谦虚受堂原刻本,1983年中华书局有影印本),而《汉书补注》主要依据的是明末毛晋汲古阁刊刻的《十七史》本。不管是从班固《汉书》本文角度看,还是从后人的注释校勘角度看,汲古阁本都不能说是一个十分理想的底本。不过中华书局当年点校此书,并不是想要校定一个学术善本,只是想要给中学以上文化程度的普通读者提供一个便宜的读本。按照这样的标准来看,也不需要对版本过分讲究,中华书局的校勘工作,自然也就没有按照高标准学术要求去做。

令主持其事者始料不及的是,随着《二十四史》点校工作的进展和后来的实际应用,中华书局点校本《二十四史》竟被用作学术性校勘善本,甚至被奉为权威性文本。虽然稍显荒唐,可这就是实际的情况。

尽管从严格的学术意义上讲,现在通行的中华书局点校本《汉书》不够十分理想,但一般应用,不管是专业的研究者,还是普通的文史爱好者,我还是建议首选此本。

下面,我先和大家谈谈中华书局点校本的底本王先谦著《汉书补注》。

在颜师古之后,仍有一些给《汉书》作校注和考订的人。在这方面,尤以清人所做工作更多,质量也最高。盖清代考据学兴盛,学者们为校正考订《汉书》投入了很大精力,所以能够取得丰硕成果。到光绪年间,王先谦汇总这些成果,撰成《汉书补注》一百卷。这部书囊括迄至清末的绝大多数《汉书》注释和考订工作,但王先谦多止于客观采录前人旧说而不大写下自己的主观断语,属于一种集注性质的著述。从《汉书》注释的演进历程来看,这部书堪称一部集大成性的著述,给研究者提供了很大便利。

不过读者在使用王先谦《汉书补注》时需要注意如下两点。一是王氏此书,并非将此前相关著述悉数包揽在内,还有一些颇有价值的注解没有收录。譬如民国时北平人文科学研究所曾购得一清代失名学者所撰《汉书疏证》二十七卷,后日本学者狩野直喜先生与同仁募集资金,在日本影印出版,题作“《汉书补注》未收书之一”(尽管杨树达先生对这部书的水平评价不高,在所著《积微翁回忆录》中称“阅之殊无精彩”,但这是由于他老人家水平和眼界都实在太高,与大多数《汉书》注本相比较,可以看出此书仍有一定参考意义)。又如清嘉庆时甘肃秦安学者杨于果所著《史汉笺论》(刊行于道光年间),对《史记》《汉书》都有一些颇有价值的见解,亦因作者僻处西北边地而为王先谦所未能采及。还有在王先谦此书刊布前,有王荣商于光绪十七年撰成同名著述《汉书补注》七卷(有当时刻本,国家图书馆出版社2004年版《两汉书订补文献汇编》影印此本)。与王先谦汇聚众说不同,王荣商氏书中写的都是他自己的见解,并且有较高见识,很值得阅读、利用《汉书》者参考。二是如同利用《史记会注考证》这样的书籍一样,在征引《汉书补注》中各位学者的见解时,要尽可能回查并依据原书。

在王先谦刊行《汉书补注》之后,还有一些中外学者,对《汉书》做过重要的注释工作。其中价值最高的是近人杨树达先生所撰《汉书窥管》。其书见识精深邃密,发明殊多,是一部难得一见的杰作;也可以说是学者研治《汉书》不可或缺的参考书。另有吴恂撰著《汉书注商》,直接针对颜师古注和颜氏引述的前人旧注,提出许多新的训解。此外,日本汉学家狩野直喜先生,著有《汉书补注补》,即针对王先谦《汉书补注》再做增补。此书考辨史事,谨严细密,惜未能完成全书,仅成本纪部分和个别表志。这部未完成的书稿,先在《东方学报》(京都)上连载,后来收入狩野氏文集《两汉学术考》。

以上这些著述,都是沿承传统的方法,以史籍笺释为主,与之稍有不同的是,陈直先生所撰《汉书新证》,是以古代文物特别是各类汉代铭文来证释《汉书》。作者搜罗相关文物、铭文比较丰富,提供此等第一手信息供治史者参考,便利读者颇多。不过需要注意的是,陈氏所列古代器物和铭文颇羼有赝品,研究者需要甄别;另外作者分析问题的水平不是很高,所谈看法更不宜简单信从。

中华书局点校本利用王先谦的《汉书补注》作底本,实际上是去掉王先谦“补注”的内容,仅剩存颜师古注本《汉书》本身。由于这个出自汲古阁本的刻本存在诸多不尽如人意的地方,所以学者们在必要时还需要参据一些《汉书》的古本。

《汉书》最早、也是最权威的古本,过去普遍推崇百衲本《二十四史》中影印的所谓北宋景祐刻本。实际上北宋刊刻的《汉书》,只有一种太宗淳化年间的国子监刻本。除此之外,《汉书》在北宋时期再别无刊本。这个淳化本的书版在真宗景德和仁宗景祐年间曾两度剜改,亦即修版重印,“传说”中的景祐刻本《汉书》,只不过是淳化刻本的景祐改补印本而已。至于百衲本《二十四史》中影印的所谓景祐刻本《汉书》,其实际刻印成书,已迟至南宋初年(赵万里《中国版刻图录》之《目录》),属于南宋国子监依据北宋淳化印本重刻的本子。

在西夏黑水城遗址出土文献中,有一片残损严重的《汉书》印本残叶,因避宋讳“敬”字,故应属西夏输入的汉籍。这片残叶属《汉书·陈万年传》,同百衲本《二十四史》影印的所谓景祐本《汉书》相比,行款、字体都有很大差别,而黑水城这片残叶体的字体风格要比百衲本《二十四史》影印的所谓景祐本《汉书》更为古拙,行款也与北宋时期官刻本通行的款式相符;特别是同同时刊刻的十四行本《史记》,行款和字体都非常相似(此《汉书》刻本每半页13行,满行26字,北宋刊十四行本《史记》虽行数比它多出一行,每行字数却完全相同)。因而我推断黑水城遗址出土的这块《汉书》残片,应该就是后印的淳化剜改本(别详拙文《比传说中的景祐本更早的〈汉书〉》,收入拙著《正史版本谈》)。判定北宋淳化刊本的版刻形态,对系统认识《汉书》的版刻体系,具有重要的基础性意义。

黑水城遗址出土北宋淳化刻后印本《汉书》残叶(据《俄藏黑水城文献⑤》)

除了淳化年间的国子监剜改印本及其在南宋初年的重刻本之外,南宋宁宗庆元年间建阳刘之问(号元起)书坊刊刻的“宋景文公用诸本参校”之本,在各种古本《汉书》中最具有特别的价值。

此庆元本今学人较易见者,有2003年线装书局影印北京大学图书馆藏本和《中华再造善本》丛书影印的同一藏本。惟此本除卷首目录之末有“建安刘元起刊于家塾之敬室”牌记,而《陈胜项籍传》篇末则另有“建安黄善夫刊于家塾之敬室”木记。日本阿部隆一等学者研究,以为应是先由黄善夫书坊刻梓印行,板片后来才又转售到刘元起书坊。这种书版转售现象,在书坊之间经常发生,丝毫不足为奇。前述两种影印本都是线装本,日本京都朋友书店在1977年影印的米泽上杉氏旧藏本,则为精装三册,更便学者庋藏和阅览。特别需要指明的是,这部米泽上杉氏旧藏本和北京大学图书馆的藏本都有缺页或补配,但相对而言,米泽上杉氏旧藏本显然要完善得多。

线装书局影印北京大学图书馆藏宋庆元本《汉书》

这个庆元本宣称它所利用的宋祁校本,共依据参校十六家“善本”,其中包括“古本”、“唐本”、“江南本”等,“或有明儒辩论,亦附于是。……凡景文(案宋祁字景文)所附者,悉从附入,以圈间之,使不与旧注相乱。又自景文校本之外,复得十四家善本,逐一雠对”(庆元本卷首刘之问识语。案刘氏称宋祁“所校本凡十五家”,但实际列举的参校本是十六家),保存很多《汉书》的异文以及《汉书》旧注。

日本朋友书店影印庆元本《汉书》

这个“宋祁校本”附列之所谓“诸儒辩论”,包括如下著述:

萧该《音义》 司马贞《索隐》 孙巨源《经论集》 学官《考异》 章衡《编年通载》 杨侃《两汉博文》 《汉书刊误》《楚汉春秋》《史义宗本》《西京杂记》 朱子文《辨正》 孔武仲《笔记》 三刘《刊误》〔刘攽 刘敞 刘奉世〕《纪年通谱》

其中宋人刘攽、刘敞、刘奉世“三刘”的《刊误》相当重要,今首见于此本,而中华书局点校本系统的本子俱缺载这些内容。又前述臧庸辑录的《汉书音义》,也主要是依据此等“宋祁校本”。

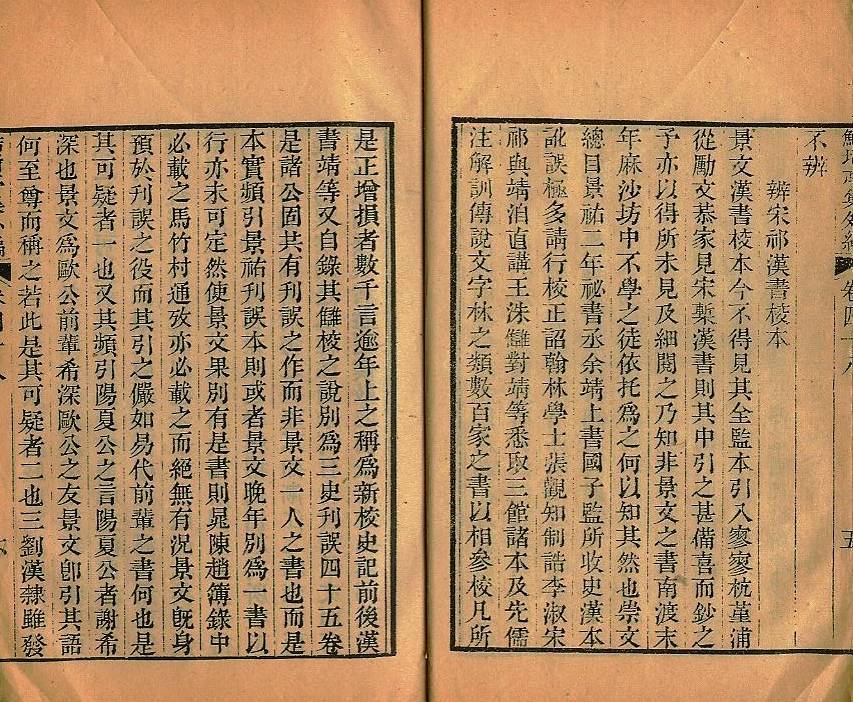

清人全祖望在《鲒埼亭集外编》卷四八列有一篇题作《辨宋祁〈汉书〉校本》的文章,谓此本虽于“宋椠《汉书》,引之甚备”,然“细阅之,乃知非景文之书”,实乃“南渡末年麻沙坊中不学之徒依托为之”。近人张元济则以为“依托之事,或可信然”,但校语中所说诸本,若如全祖望指斥的那样全出“信口捏造,则未免过甚其词”,大多应有确实依据(见百衲本《二十四史》影印所谓景祐本《汉书》篇末张氏跋语)。王念孙在《读书杂志》中考校《汉书》的文字舛误,即往往引述宋祁校语以订正时本;还有敦煌所出唐初写本,也可以印证其中一些文字。因此,在深入研究某些问题时,还是应当充分注意参照此本。清人周寿昌即明确指出,在《汉书》版本中当以此“庆元本刻最佳”(周寿昌《益思堂日札》卷五)。案周氏乃著有《汉书注校补》(即“校补”颜师古之注),且水平很高,显示出他对《汉书》花过很大功夫,因而他的评价更多应是出自对《汉书》文字内容的具体勘比,值得我们重视。

《四部丛刊》初编影印全祖望《鲒埼亭集外编》之《辨宋祁〈汉书〉校本》

不过需要注意的是,北宋淳化年间刊刻《汉书》以及景德、景祐年间勘改此本版片时,都曾专门组织臣僚校勘过《汉书》,宋祁尚且直接参与了“景祐刊误本”的勘定事宜(见庆元本《汉书》卷首。宋马端临《文献通考·经籍考》引宋官修《崇文总目》),而如前所述,百衲本《二十四史》影印的《汉书》,就是南宋初年重新翻刻的这种“景祐本”,现在查阅,也比较方便。若以太宗淳化年间所校刻者而言,当时依据的底本,恐怕无一不是传自唐世之故物(至迟不过五代而已),甚至还很可能含有六朝时期的写本。景德年间勘改此书时也是“博访群书,遍观诸本”(《宋会要》之《崇儒》四《勘书》);景祐元年,校改《汉书》,同样是“参括众本,旁据他书,列而辨之”(百衲本《二十四史》影印所谓景祐本《汉书》篇末余靖上言)。勘书诸臣自是斟酌众多版本,采择其精善者以从,最终校定这些官本。因此,在利用庆元本附列的异文时,需要充分注意参据百衲本《二十四史》影印的南宋初刊本等早期官刻本的情况,综合分析,确定取舍,不宜简单轻率地相信麻沙坊贾的说法。

好了,关于《汉书》的基本状况,我就和大家谈到这里。上面的话不一定都很妥当,但希望能对大家阅读和利用《汉书》来做文史研究有所帮助。